西新営業所の西には前原営業所があります。前原営業所ですから糸島市が中心になるのでしょうが、HPタイトルが「福岡市」の地名ですから、まずは

福岡市部から始めます。

福岡市部から始めます。

| |

|

|

| 女原は西区女原から | 同じく西区女原 | |

| 江戸時代の女原は志摩郡域になります。福岡県立図書館デジタルライブラリから江戸時代の志摩郡絵図を見ると、女原村・谷村・青木村・谷村ノ内今宿村が、間に怡土郡を挟み飛び地になっているのがわかります。 明治22年の町村制により女原村は、怡土郡域の周船寺村・徳永村・千里村・飯氏村・宇田川原村(いずれも福岡市西区)と越境合併し、怡土郡周船寺村になります。 なお、女原・谷・青木が志摩郡の飛び地となっていることに関しては、筑前國續風土記に「昔は夷魔山(今山)の後ろから前原まで入海だった(今津干潟から瑞梅寺川沿岸)。その後新田開発して間が陸地になったので、島(志摩)の方には続かざれども、入海のほとりに近ければ、志摩郡に属しけれや。」という説と、「昔は怡土郡なりしを、乱世の時にみだりに領地を分かち取りて、志摩郡域になった。」との二説が並記されています。 また、糸島郡志(糸島郡教育委員会編/昭和2年)の(町村制)周船寺村欄には「(越境合併したことに関し)したがって地勢土質を異にし人情風情やや異なれり」となっています。現代の私からは想像もできませんが、怡土と志摩にはそれぞれの風土・気風があったのでしょう。 同じく續風土記には、その時代からすでに「怡土志摩(後の糸島)と称され」ているとなっています。 |

||

| 筑前國續風土記拾遺には、「上原村祇園社(八雲神社/西区今宿上原)を産神とする。」とされており、また、「十六天神社 村南にあり。産神に比へ(よそえ)祭る。」となっていますが、村の南側ですので一宮神社(西区女原288-1)を指すのでしょう。 | ||

| |

|

|

| 谷は西区今宿町から | 同じく今宿町 | |

| 筑前國續風土記拾遺の志摩郡谷村には、「民居は本村谷村 今宿上町横町松原」と記されています。 明治22年の町村制により、今宿を含む谷村と志摩郡青木村(西区今宿青木)、怡土郡上原村(西区今宿上ノ原)・同郡徳永村の横濱浦(西区横浜)で越境合併し、志摩郡今宿村となります。その後、昭和16(1941)年に今宿村が福岡市に合併した際に、今宿村大字谷から福岡市大字今宿町に町名変更されています。 九電バッジが貼られたのは昭和30~35年と考えていますので、谷ではなく今宿町のはずですが、「今宿」はJR筑肥線 今宿駅を中心とした旧202号線沿いの街を指すイメージのようで、令和となった現代の道路標識でも「今宿町」は町名として存在しない「谷」と表記されています。 |

||

| 「産神は怡土郡上原村の祇園社(八雲神社)なり。」(拾遺) | ||

| |

|

|

| 靑木は西区今宿青木から | ||

| 筑前國續風土記拾遺の志摩郡青木村欄には、「民居(は)本村四郎丸 久保 杉崎 上下園 大谷 松原今宿東畔」と記されています。本村である久保は今昔マップから福岡西南部昭和25年三修 S27.8.30発行で見た地図には記載がありませんが、現代の地理院地図には字として記載されています。杉崎が鋤崎、上下園が城外園にそれぞれ該当するのでしょう。松原は009東松原欄に。 | ||

| 拾遺には「産神は怡土郡上原村祇園社 この社この村の内にも係れり」とされており、青木村と上原村の境に建つ八雲神社が産土神になります。ちなみに八雲神社には、このホームページのもう一つの主役である、白水 淡が揮毫したシベリア出兵記念碑が建っています。 | ||

| |

|

|

| 北原は西区北原2丁目から | 同じく北原2丁目 | |

| 「大字徳永」部から徳永名義を見つけられていませんので、徳永村についてもここにまとめて書きます。 筑前國續風土記拾遺には怡土郡徳永村の民居として「本村 若宮 北原 井樋堰等にあり」とされています。寶珠寺(西区徳永722)が「本村にあり」、若宮八幡宮(若八幡宮<西区徳永307>)が「若宮にあり」とされています。今昔マップから福岡西南部 大正15年測図 昭和4.3.30発行で見るとこのような位置関係になり、現在の大字徳永部が該当します。 また、稲荷社(宇賀神社<西区北原2丁目21>と善覚寺(同2丁目20)が「北原にあり」とされており、今昔マップから福岡西南部 大正15年測図 昭和4.3.30発行で見ると、現在の北原2丁目が北原の民居域です。井樋堰は「谷村から西に流れた川が、井樋堰に至って海に入る」となっていますので、この川は江の口川を指し、その河口部(西区横浜1丁目)ではないかと思いますが、詳細はわかりません。 大字徳永部から九電バッジを見つけられていないと書きましたが、湯溜池(西区大字周船寺)の南側で、大字徳永がほんのわずかに唐津街道に接しているのですが、この場所からは「038周船寺東」で出てきています。  ここが周船寺東になったは九電の管理の都合で、徳永には「徳永」名義のバッジがあったのではないかと考えています。

徳永村横濱浦は014横浜で。 |

||

| 若宮八幡宮「本村 若宮両所の産神なり」、熊野権現社(熊野神社<横浜2丁目39>)「北原 井樋堰 横濱の産神なり」。 | ||

| |

|

|

| 東松原は西区今宿駅前1丁目から | 同じく今宿駅前1丁目 | |

| 筑前国續風土記拾遺の志摩郡青木村欄には、「松原 今宿東畔なり」となっています。東松原は青木村域となり、西松原は谷村のうち今宿村(今宿駅)域となります。東松原は今宿駅前1丁目から出て来ました。今宿駅前は1丁目しかない不思議な街です(海を埋め立てるか長垂山を開発しない限り、2丁目以降ができるスペースがない)。今昔マップから福岡西南部昭和25年三修 S27.8.30発行で見た、マーク地点より東が東松原になります。 | ||

| |

|

|

| 090西松原は西区今宿1丁目から | ||

| 筑前國續風土記拾遺の谷村欄には「今宿 上町 横町 松原」の記載があり、この3町で今宿を構成しています。今宿側の松原は西松原と呼ばれ、今宿1丁目から出て来ました。今昔マップから福岡西南部昭和25年三修 S27.8.30発行で見た、マーク地点より西が西松原になります。 | ||

| 上記マーク(西松原と東松原の境)の北に鳥居マークが見えますが、拾遺には「二宮天神社 (今宿)駅中にて産神に比へ(よそえ)祭る。」とされており、二宮神社(今宿1丁目10)が大切にされていたことがわかります。 | ||

| |

|

|

| 010西松原も西区今宿1丁目から | 同じく西区今宿1丁目から | |

| |

|

|

| 上町は西区今宿3丁目から | 西区今宿3丁目14 上町天満宮拝殿に | |

| 志摩郡谷村の、松原・横町・上町の3つの町で唐津街道 今宿駅を構成しました。上町公民館は今宿3丁目11に、上町天満宮は3丁目14に。 | ||

| |

|

|

| 横町は西区今宿3丁目から | 西区今宿2丁目から | |

| 唐津街道沿いに現在の今宿2丁目と3丁目の北側が横町になります。今宿2丁目から見つかったものはサッシの下敷きになり頭番号・町名ともに見えませんが、間違いなく横町域になると思われます。 今昔マップから福岡西南部昭和25年三修 S27.8.30発行で見たこちらが横町です。拾遺には「徳照寺 今宿中町にあり」と書かれており、これが徳正寺(今宿3丁目4)を指すと思われますので、上町と横町の間には字として中町があったようです。 |

||

| |

|

|

| 横浜は西区横浜1丁目から | ||

| 筑前國續風土記拾遺の怡土郡徳永村(西区徳永)に横濱浦欄があり、横浜は徳永村の字ですが、明治22年の町村制発足時に、本村とは別に志摩郡今宿村として合併しています(徳永村は怡土郡周船寺村に)。福岡西南部昭和25年三修 S27.8.30発行で見たここになります。 前に横浜は「よこばま」と読むと聞いたことがあったのですが、現在は「よこはま」のようです。(なにかに「よこばまとも<呼ばれる>」と書かれているのを見た記憶がありますが、今となってはどこに書かれていたかも思い出せません。) |

||

| 熊野権現社(熊野神社<横浜2丁目39>)「北原 井樋堰 横濱の産神なり」。 | ||

| |

|

|

| 小田一は西区小田から | 同じく西区小田 2024/03/15追加 | |

| 筑前國續風土記拾遺の小田村欄には「民居拾所 本村 西園 團 田中 森 舩津 濱 木原 小膩蔵 正法寺これなり」となっており、かなり大きな村であることがわかります。今昔マップから 宮ノ浦 大正15年測図 昭和4.7.30発行で見ると、西から小田浜(濱)・舟(舩)津・木原・小膩倉(蔵)・森・田中・段(團)・西園は字を確認することができます。 左の02※は森と思われるところから見つかりました。2024/03/15追記 右の04※は川原と思われるところから出てきました。川原は拾遺に記載がありませんが、川原が本村域か? 現在小田にあるのは北崎小・中学校ですが、拾遺には「慶長田村帳に小田村 宮浦村 西浦村 玄海嶋はみな北崎村のうちと記せり」となっており、村人は拾遺の時点でも「今もこれ(北崎村)を称す」となっています。また、また明治22年の町村制によって発足した村は、上記の小田・宮浦・西浦・玄海島に加えて、小呂島・草場村を加え小田村として発足しましたが、明治29年に北崎村と名称を変更し、昭和36年に福岡市と合併するまで存続しています。 小田は糸島半島の、東(福岡市)側の角の根元を、東の博多湾から西の玄界灘(二見ヶ浦)側まで突っ切っており、角の先端の宮浦・西浦は、小田を通らないと町の外に出られません。 |

||

| 「産神は宮浦三所大明神(三所神社/宮浦1157)なり」。「熊野神社(小田2971) 光明寺山にあり。産神とひとしく崇め祀れり。」 | ||

| |

|

|

| 小田二は西区小田から | 西区小田から | |

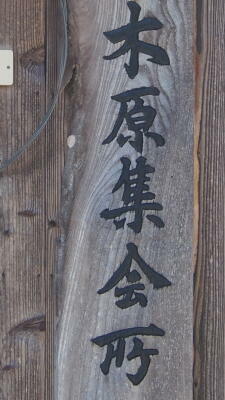

左の08※は木原集会所のそばから、右の12※は小膩倉と思われる場所から。  北崎小学校・中学校の北側は宮ノ浦の小浜になりますが、同地区からも小田二を確認しています。これはたぶん九電の管理の都合でしょう。

|

||

| |

|

|

| 西区宮浦の唐泊部から | 西区宮浦の大歳宮の拝殿に | |

| 唐泊は宮浦(前原022)の字ですが、筑前國續風土記の宮浦欄には「昔は唐泊りに属して、一村なりしという。近きころ分かれて二村となる。」と記されており、續風土記の「近きころ」ですから、たぶん江戸初期には唐泊の方が主村だったのでしょう。 續風土記には唐泊の由来について、万葉集には「唐停(からどまり)」と書かれ、今津に停泊する異国船の宿泊所があったとされています。 一方、筑前國續風土記拾遺の唐泊浦欄には「和名抄に韓良郷あり。この辺り数村をいうなるべし。今は宮浦の内なり。」とされています。 |

||

| 拾遺には大歳大明神社(大歳宮/宮浦281-1)「人家の北にあり。産神なり。」とされています。續風土記には「社は西北に向かう」となっており、これは今も変わりません。 | ||

| |

|

|

| 桑原は西区桑原から | 西区桑原から | |

| 筑前國續風土記拾遺には「民居本村 下ノ谷 井樋堰等なり」とされ、「老松四所の大明神社」(四所神社/桑原1108)が「本村にあり」、東泉寺(東泉禅寺/桑原888)が下ノ谷にあり」となっています。井樋堰は大原川沿いだと思いますが、場所はわかりませんでした。 引き続き拾遺からの引用になりますが、「天満領なりしゆえに古来より老松社を祭る」となっています。 四所神社の神社碑及び桑原の西側(当該地域の掲示板には西組と表示)にある個人の頌徳碑はいずれも白水淡の墨跡です。 |

||

| 上記の老松四所の大明神社(四所神社)が「産土なり」。 | ||

| |

|

|

| 大原は西区今津から | 西区今津から | |

| 筑前續國風土記拾遺の今津村(前原027.028)欄に、民居として大原が揚げられています。 | ||

拾遺には熊野権現社(白山<しらやま>神社/今津4491)が「柑子岳の東傍にあり。大原の産神なり。今は白山大明神という。」と記されています。 現在の白山神社の由緒碑には「柑子岳廃城跡にあった権現社が、数度の移転の後で現在地に座られた旨、また呑山(前原027今津一欄に記載予定)の厳島神社が合祀されていることも記されています。

|

||

| |

|

|

| 宮ノ浦は西区宮浦の三所神社拝殿に | 西区宮浦の畑中部から | |

| 拾遺には「民居五所 畠中 太田(だいた) 山ノ内 長尾 田灘等なり。また浦町及び唐泊浦あり。」となっています。徳門寺(徳門禅寺/宮浦1930)が「本村にあり」、また「三所大明神社(三所神社/宮浦1157)浦内にあり。」とされており、私がイメージする宮浦は港側ですが、港側は浦で、本村は県道507号沿いのようです。 畠中は畑中として徳門禅寺の北側にあります。 |

||

| 三所大明神社「宮浦村浦 唐泊浦 西浦村浦 小田等の産神なり」。筑前國續風土記には「宗像三所の明神を勧進して宮を立てれば、宮の浦という」となっています。 | ||

| |

|

|

| 西ノ浦一は西区西浦から | ||

| 筑前國續風土記拾遺の西浦村欄には「民居三ヶ所 本村木末 井上 松原 八坂 灘これなり。また浦漁家あり。」とされています。この浦漁家は別項を建てて西浦として記載があり「漁民一ヶ所に住みす。この浦は本郡の北の極に居て大洋に向かえり。」となっています。 地理院地図で見ると、井の上・松原は記載があります。今回西ノ浦一・二ともに拾遺の言う浦・地理院地図では浜とされる場所から見つかっています。本村部からは別の名義で出てくるのではないかと思っているのですが、現在まで見つけられていません。 |

||

| 白木大明神社(白木神社/西浦1363-1)「妙見山にあり。村浦より産神と等しく崇めり。」 白木神社の説明版には、昭和36年に妙見山から現在の地に遷座されたと書かれていました。昔の方は信心深いので、下手したら毎朝妙見山まで参拝していたのかもしれません。 | ||

| |

|

|

| 西ノ浦二も西区西浦から | 同じく西浦 | |

| 西ノ浦一は白木神社の参道沿いから、二は港に近い方から見つかっています。 | ||

| |

|

|

| 浜崎は西区今津から | 西区今津から | |

| 筑前國續風土記拾遺の志摩郡今津村(前原027.028)欄には浜崎浦について「漁戸一所に住す。入海を隔てて横濱浦に相向かへり。渡船あり。海上八丁なり。」と記されています。現在の浜崎と横浜を直線距離で測るとほぼ8丁(872m)あります。(Yahoo!マップによる計測) | ||

| 熊野権現(熊野神社/今津29-4)「民家の後ろ高き所にあり。産神なり。」 寿福寺(今津303)と正覚寺(今津42)もそれぞれ「浦内にあり。」となっています。 | ||

| |

|

|

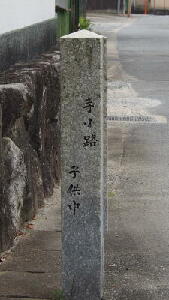

| 今津一は西区今津1722 勝福寺の山門に | 西区大字今津から | |

| 筑前國續風土記拾遺の「今津村ならびに浦」欄には「民居は本村 大原 野見山 井樋堰に三軒」と記され、「又今津浦 濱崎浦あり」と記されています。今津は今見ても大きな町ですが、寺社の数を見ると繁栄のほどを伺い知ることができます。 025は勝福寺の山門に貼られていました。拾遺の勝福寺欄には「本村寺小路にあり。」とされていますが、勝福寺前の道に建てられた旗竿立て台に寺小路の字が刻まれています。  拾遺には法教寺(今津1798)と清教寺(今津2087-1)が「本村町口にあり」とされており、本村域の西限がこのあたりになるのでしょう。

野見山は今昔マップから 宮浦 大正15年測図 昭和4.7.30発行で見ると、現在の今津運動公園の北に呑山として掲載があります。歩いてみましたが九電バッジは見つかりませんでした。

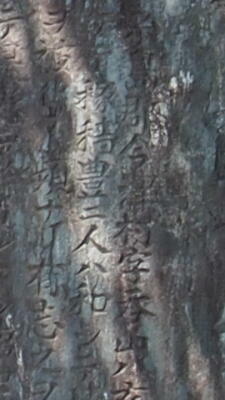

今津自動車(今津4789)の西に、昭和7年に農業利水のために井戸を掘った際の記念碑が建てられており、

ここに「糸島郡今津村字呑山」の文字が見えます。今昔マップから 宮ノ浦 昭和13年測図 昭和15.6.30発行で見ますと、該当の場所に記念碑マークが見えます。上でリンクさせた大正15年図には見当たりませんので、この記念碑マークは昭和7年に建てられた、この「水功土碑」を指しているのでしょう。拾遺には野見山に辨財天社があり「野見山の産神なり」となっていますが、白山神社(今津4491)の由緒碑に「呑山の市杵嶌姫命を明治13年に合祀した」旨が記されています。(市杵島姫命は神仏習合に於いて弁財天と比定される。)

|

||

| 登志神社(西区今津1570) 「本村尾上にあり。本村および浦の産神なり」。また、四所神社(西区今津139-1)「村東にあり 村浦の産神なり。登志社と両産神なりて甲乙なし。」 | ||

| |

|

|

| 今津二は西区今津から | 西区今津から | |

| 今津一と二の区分けがいまいちわかりませんが、大きく見れば南東側が一で北西側が二のようです。 今津浦に関して、私は今津の北側 長浜海岸側にあったとばかり思っていましたが、拾遺の今津浦欄には「本村の南につづけり」となっており、今津湾側にあったようです。ただし漁場は「長垂山から唐泊まで」とされており、今津湾から博多湾を漁場としていたようです。宮浦 大正15年測図 昭和4.7.30発行で見た、臼杵端城の北側(西<左>のマーク)でしょうか。現在は古城にまで触れる余裕はないのですが、拾遺には「四所神社に柑子岳城 城主 臼杵氏よりの天文7(1538)年の書状が伝わる」と書かれています。臼杵端城というのは、柑子岳城主 臼杵氏の勢力範囲がこのあたり(浜崎?)までだったということでしょう。

ちなみに東(右)のマーク周辺のお宅で、「このあたりは東(あずま)町1~3」と呼ばれていたというお話を伺いました。

|

||

| |

|

|

| 泉は西区泉2丁目から | ||

| 今昔マップから福岡市西南部 大正15年測図 昭和4.8.30発行では、周船寺村と元岡村(各同地図時)の村境がはっきりと見えません。泉は周船寺の街(同地図当時の大字周船寺)に近いのですが、筑前國續風土記拾遺の田尻村欄に「五道天神社(五道天神/西区富士見1丁目23) 上河原にあり。上河原 泉の産神なり。」と記載があります。また当該五道天神の由緒碑にも「氏子は上河原・泉・太郎丸川に及ぶ」と記されていることから、たぶん泉は田尻村域であろうと思いながら確信が持てませんでした。 しかし、糸島郡誌(糸島郡教育員会編/昭和2年)に(町村制による)元岡村大字田尻の人家として泉の記載がありますので、区画整理による若干の周船寺の混じりはあるでしょうが田尻域です。 |

||

| |

|

|

| 上河原は西区富士見1丁目から | 同じく富士見1丁目から | |

| 上河原は田尻村域になります。今昔マップから、前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見た上河原。糸島郡志の(町村制による)元岡村大字田尻欄の「上川原」には、「うえかはら」とルビが振られています。 現在の町名である富士見は、西に見える可也山(糸島富士)の眺望から名付けられたかと思いますが、富士見から見た東(北東)側の、今津 毘沙門山の姿も美しい。 |

||

| 筑前國續風土記拾遺には「五道天神社(五道天神/西区富士見1丁目23) 上河原にあり。上河原 泉の産神なり。」と記載があります。 | ||

| |

|

|

| 太郎丸は西区太郎丸2丁目から | ||

| 筑前國續風土記の志摩郡太郎丸村欄には「民居は本村 井樋堰 水崎(前原032)」との記載があります。 九州でよく見る太郎・次郎に丸が付く地名ですが、丸は原(ばる)の訛りではないかという説をどこかで見たことがあり、その説に納得した記憶があります。近隣で一番大きな原が太郎丸、二番目に大きな原が次郎丸と呼ばれたとの説でした。 では、西区太郎丸・早良区次郎丸がそれぞれ1番・2番の原に該当するかというと、地名が付き、それが転訛していくというのは相当の年月が必要ですが、昔は今ほど人が行き来しませんので、たぶんもっと狭い範囲での話だと思います。  西区泉1丁目17(田尻村域)に九郎丸公園があります。これは字から名付けられたのでしょうから、太郎丸村の隣村に九郎丸の字があることになり、たぶんその範囲での話なのでしょう。大きなという意味で「太郎」、小さなという意味で「九郎」の2つ(もしくはその間に「三郎」なり「五郎」の3~4つ)で完結している可能性もあります。

|

||

| 十六天神社(太郎丸神社/西区太郎丸2丁目7)「貝根小路 本村にあり。産神なり。」 | ||

| |

|

|

| 太郎丸川は西区太郎丸1丁目から | ||

| 今昔マップから 前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見ると、太郎丸川は瑞梅寺川の東岸、現在の丸川1~2丁目(東<右>のマーク)を指しています。瑞梅寺川の東岸ですので、太郎丸川(丸川1~2丁目)は田尻村の字だろうと思いましたが、この太郎丸川の九電バッジは瑞梅寺川西岸の太郎丸1丁目域から見つかりました。(丸川1~2丁目は人家が少ないこともあり、九電バッジは見つけられませんでした。) 糸島郡志の(町村制による)元岡村大字田尻欄には「人家は本村(川原・中村)、石崎、上川原、田尻町、太郎丸川、泉、古川の七所」となっており、瑞梅寺川西岸の太郎丸川(丸川1~2丁目)は確かに田尻村域のようです。(大字太郎丸には太郎丸川の字は書かれていない。) では、なぜ太郎丸1丁目から太郎丸川で出てきたのでしょう? 瑞梅寺川を挟んで両村域に太郎丸川という字があった(両太郎丸川)、もしくは単に太郎丸1丁目は太郎丸本村(2丁目)から離れていたが、太郎丸川とは瑞梅寺川を挟んで隣接していたため、九電の管理の都合だったと考えていますが、詳細はわかりません。前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見ると、丸川側よりも太郎丸1丁目側に若干の人家があり、その北には元岡尋常小学校(同地図当時)も見えます。 |

||

| |

|

|

| 田尻町は西区田尻3丁目から | ||

| 筑前國續風土記拾遺の志摩郡田尻村欄には「民居は本村 石崎 田尻町 上川原(前原030)等なり。」と記載があります。天降天神社(天降神社/西区田尻2丁目29)及び長善寺(長善禅寺/同2丁目32)がそれぞれ「本村にあり」とされていますので、田尻2丁目の周船寺川沿いが本村になり、ここから見つかれば「田尻」名義ではないかと思っているのですが、現在までここから九電バッジを見つけられていません。今昔マップから 前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見た本村域。 石崎は今昔マップから 前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見ると、西区田尻東3丁目が該当しますが、ここからも見つけられていません。同じく今昔マップから 前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見ると、田尻町は本村域とは別に集落があり、単に「町」と記載があります。 なお、福岡県立図書館が公開する、筑前国郡絵図志摩郡(時期不明)には田尻村の北かつ田尻村内石崎村の西に田尻村内古川村が見えます。筑前國續風土記の志摩郡欄にも「古川村田尻村の内」とされています。古川村が田尻町に発展したのではないかと考えましたが、糸島郡志(昭和2<1927>年)には大字田尻の字として「田尻町、古川」が列記されています。(前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見た、南の「町」が田尻町で、北側の「町」が古川か?) 前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行では、(田尻)町の北に今出の町が見えます。筑前國續風土記拾遺の今出村欄には、「民居は今出、石崎、今山等なり。始めは田尻村の内なり。」と記されています。今出は現在の西区学園通1丁目が該当し、石崎は田尻村石崎と隣接し、今山は横浜今山と隣接していたと思いますので、どちらも現在の西区田尻東域になると思いますが、それ以上のことはわかりません。 今出集会所は学園通1丁目に。 |

||

| 天降天神社(天降神社)「本村及び田尻町 中村 石崎 今出村等の産神なり。」 今昔マップから 前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見た字中村は、西区富士見3丁目あたり。 | ||

| |

|

|

| 水崎は西区大字太郎丸 厳島神社拝殿に | ||

| 筑前國續風土記拾遺には、水崎は太郎丸(前原030)の字として記載があります。今昔マップから 前原 大正15年測図 昭和4.8.30発行で見た水崎(東<右>のマークは厳島神社)。 | ||

| 筑前國續風土記拾遺には「辯財天社(厳島神社/西区太郎丸751) 水崎にあり。弁天の書像一幅あり。霊源公(第四代藩主 綱政)寄付し給えう。」とされています。厳島神社の祭神 市杵島姫命は、神仏習合に於いて弁財天とされる。 | ||

| |

|

|

| 山手は西区元岡から | ||

| 筑前國續風土記拾遺には、志摩郡元岡村の民居として本村 篠崎と並び「水崎 山手」の記載があります。山手は今昔マップから宮ノ浦 大正5年測図 昭和4.7.30発行で見ると元岡の東部になります。 筑前續風土記付録には「寛文から元禄に掛けて、周辺五村で新田を開発し、それが枝郷水崎になる」とされており、「水崎」ですから今津干潟を干拓して新田開発をしたのでしょう。福岡県立図書館のデジタルライブラリから筑前国郡絵図 志摩郡(時期不詳)で見ると、元岡(四止の異字体が使われています)の北東の山際、現在の山手に該当すると思われるところに元岡ノ内 水﨑村が描かれています。 同絵図では元岡村と水﨑の間を、郡境の田尻村内 石﨑村(西区田尻東)から櫻井村(糸島市志摩桜井)方面を結ぶ往還が描かれています。この道は現在の県道567号線に相当しそうですが、元岡村と水﨑村の間に一里塚状のもの(● ●)があると描かれています。地理院地図で見ると、ここには大坂という字があり、現在の九大坂が大坂に該当するのでしょう。(西消防署元岡出張所向かいの池が大坂池。) 同絵図では櫻井村にも一里塚状のものがあるとされており、県道567号線「九州大学」交差点から桜井バス停(糸島市志摩桜井2431-1先)までが現在の道なりで約4kmです。 一方で、昭和36年3.31発行の元岡村誌(元岡村誌編集員会)を見ると、大字元岡には5つの組があり、山手・下の谷・坂の谷・永田・馬場とされており、実際に現在の元岡及び元浜からはその5つの名義で九電バッジが見つかりました。同誌には山手の字として山手・大久保・池の浦・堂の前・芥子の記載があります。大久保池は西区九大新町の東側に。 |

||

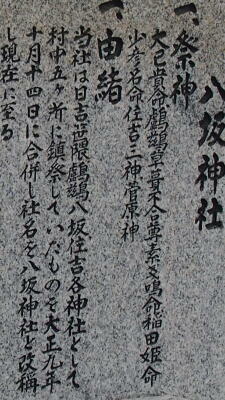

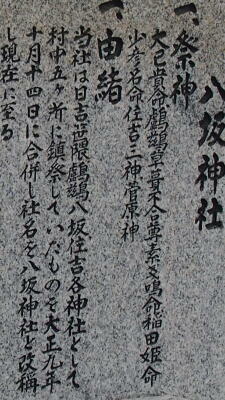

| 拾遺の元岡村には住吉社が「水崎にあり。水崎・山手の産神とす」となっています。今昔マップから 宮ノ浦 大正5年測図 昭和4.7.30発行(大正5年は八坂神社に合併前)で見たこの鳥居マークが水崎の住吉神社に相当するのではないかと考えています。 八坂神社の由緒碑によれば、住吉社は大正9年に村内各社を合併(八坂神社由緒碑の表現、以下同)した際に八坂神社に相殿となっています。 |

||

| |

|

|

| 下ノ谷は西区元岡から | ||

| 筑前國續風土記拾遺には本岳寺(元岡1590-1)が「下谷にあり」となっており、実際に本岳寺の近く(県道85線の北側)から下ノ谷が出てきました。昭和36年発行の元岡村誌にも大字元岡の5つの組の一つに下の谷が挙げられ、本岳寺があるとされています。 | ||

| 拾遺の元岡村欄には八大龍王社が「八龍山にあり。下谷 馬場 宮田 八龍崎の産神なり。篠隈の本社(龍王社)より勧進せし。」となっています。祭神は本社と同じ鵜葺(環境により文字化けする可能性がありますので、この文字を使います)草葺不合尊になるでしょうから、八坂神社の由緒碑のいう「鵜葺」社ではないかと考えていますが、その場所については034坂ノ谷で一緒に考察します。 鵜葺社も大正9年に村内各社を合併した際に、八坂神社に相殿となっています。  |

||

| |

|

|

| 坂ノ谷は西区元岡から | 西区元岡の杉能舎から | |

杉能舎(浜地酒造)の蔵(現在の店舗)に2連(一枚は母屋の分でしょうか)で「坂ノ谷」が貼られていました。 筑前国續風土記拾遺の元岡村欄に坂ノ谷の記載はありませんが、昭和36年発行の元岡村誌には、大字元岡の5つの組の一つとして坂の谷が挙げられ、称念寺(元岡1550)があり、日吉社があったと書かれています。

|

||

| 拾遺には、日吉神社が「坂山王山にあり、大己貴命を祭れり。坂 永田 柚木 中園の産神なり。」とされています(糸島郡誌では「ウラサカ・ナガタ・タノナカ・ムカヱ・ナカゾノの産神」とされる)。 元岡村誌に称念寺と日吉神社は坂の谷にある(あった)と書かれていることから、はじめは単純に本岳寺(下の谷)と称念寺(坂の谷)の間の南北道が両字の境になり、今昔マップから 西ノ浦 大正15年 昭和4.7.30発行で見た西(左)の卍が称念寺(元岡1550)になりますので、その北(上)の鳥居マークが日吉社になのだろうと思っていました。 ところが拾遺には、「稱(称)念寺は八龍崎にあり」、「八龍崎の産神は八龍山にある八大龍王社」とされています。八龍山の麓が八龍崎になるでしょうから、称念寺の北に描かれた鳥居マークは、下ノ谷の八大龍王社ではないかと考え直しました。同じく拾遺では永田・柚木は日吉社が産神となっていますが、現在の八坂神社がある場所が字柚木(福岡県神社誌<1913年/大正2年>の記載)とされ(柚木池は八坂神社の南側)、034永田(未編集)も坂ノ谷の西側から出てきました。それらの位置関係を考えあわせると、日吉社は称念寺北の鳥居マークよりも、もっと西にあっていいような気がします。 この称念寺北の鳥居マークの場所は、現在は民家となっているようで、神域の痕跡は見つけられません。日吉社も現在は八坂神社に相殿となっています。 |

||

| |

|

|

| 西区元岡から | ||

| 昭和36年の元岡村誌には大字元岡の5つの組の一つに永田が挙げられ、永田にある三楽園の2町歩(約2ha)のネーブル園について触れられています。今昔マップから 前原 昭和13年測図 昭和31年資修 昭和31.12.28発行で見ると、石ヶ岳の南麓から米栗池に掛けては針葉樹林ですが、一つ新しい昭和44年改測 昭和47.2.28発行で見ると、その一帯が果樹園となっていますのでこれがネーブル畑でしょう。現在は九大の敷地となっているようです。 確かに現在の三楽園さん(元岡1416)の周りから永田が見つかりました。 |

||

| |

|

|

| 西区元岡の八坂神社拝殿に | 西区元浜3丁目から | |

| 県道85線の南側からは「馬場」名義しか見つかっていません。昭和36年発行の元岡村誌には「篠隈神社は馬場にあった」とされていますので、ざっくりと県道85線(元となった道)の南側が馬場となるのでしょう。 同元岡村誌には大字元岡の5つの組の一つとして馬場の記載があります。 |

||

八坂神社の由緒碑には、日吉・笹隈・鵜葺・八坂・住吉の村内五社を合併したとなっていますが、筑前国續風土記拾遺の元岡村には篠隈の龍王社・坂の日吉社・八龍山の八大龍王社・水崎の住吉社、そして長畠というところにある現人社しか記載がありません。(ただし、昭和36年の元岡村誌を見ると、八坂神社にはもっと多くの村内の神々が集まっています。)  八坂神社には八坂神社と淡島神社の2基の神社碑と、それぞれの神額が掲げられています。拾遺には、粟嶋社は篠隈の龍王神社の時代から、その境内社だったとされています。 現在の元岡八坂神社は、福岡市のHPでは「時期不明ながら」京都八坂神社より勧進したとされています。拾遺のいちおうの完成が天保8(1837)年ごろとされており、拾遺に記載がないということは、あるいは青柳種信の廻村取材が終わった天保以降あたりのタイミングで創建されたのかもしれません。(神域のはじめは、路傍の奇石だったり大樹だったり、個人の家神様だったりしますので、必ずしも拾遺の時代にはなかったと言うことではないでしょう。) 八坂神社の一の鳥居は、現在は県道85線に分断されて県道の北にありますが、今昔マップから 宮ノ浦 昭和13年測図 昭和30年資修 昭和30.8.30発行で見ると、同地図時点での道は、一の鳥居北の杉能舎の前を通る旧道しかなく、後の時代に神域を削り県道が開通したことが分かります。 拾遺には篠隈の龍王神社が「村の宗祠である」とされています。福岡県立図書館のデジタルライブラリから筑前国郡絵図 志摩郡で見ると、元岡(四止の異字体が使われています)村の南西、泊村ノ内桂木村(桂木バス停は糸島市泊929-4先)との間に元岡村ノ内篠隈村が見えます。また、昭和36年の元岡村誌では笹隈神社は字大応寺にあったとされています。 筑前国怡土庄故地現地調査速報(九州大学 服部英雄氏 1991年)に明治期の元岡の小字が掲載されています(リンク先はPDF 131ページ 4/13に掲載)。元岡の最も西かつ山際に笹隈及び大応寺の字が見えます。この字図は耕作地のみが掲載されていますので、米栗池の周りあたりが篠隈村となり、篠隈の龍王神社の所在地になりますでしょうか。 米栗池は元岡村の最西端となり、その西岸はもう泊村域になりますが、米栗池の北に霊堂があります。今昔マップから 宮ノ浦 大正15年測図 昭和4.7.30発行で見ると、大正15年時から同所は墓所であることがわかります。元岡にはもう一つ、柚木池と元岡公園の間に霊堂がありますので、米栗池北側の霊堂が篠隈村の霊堂になるのではないかと考えています。 |

||

| |

|

|

| 周船寺東は西区大字周船寺から | 西区周船寺3丁目からも | |

| 筑前國續風土記拾遺の怡土郡周船寺村には「民居は本村 新屋敷二所 官道(唐津街道)の左右にあり」とされています。松木天神社(伊覩<いと>神社/西区周船寺2丁目10)が「村西にあり」とされていますので、江戸時代には西は伊覩神社くらいまでだった町(現在の周船寺3丁目及び大字周船寺の唐津街道沿い)が、近代になって西側に広がっていったのでしょう。 今昔マップから 福岡南西部 1/25,000 大正15年測図 昭和4.10.30及び前原 同尺図 同年測図 昭和4.8.30発行で見ると、前年(大正14<1925>年)に博多~東唐津間がつながった北九州鐡道(のちの国鉄筑肥線)の新駅(同年開業) 周船寺駅が見えますが、すでに街はしっかり出来上がっており、駅前として発展したのではなく、鉄道開設以前に街道筋として発展していたことが分かります。 しかしこの大正15年の周船寺村は、のちの国道202号線の角角とした曲がり、周船寺駅前の道筋、湯溜池(同池は小学校新設のために、現在半分埋め立てられていますが)、周船寺小学校の場所など驚くほど姿を変えていません。 すせんじ物語(2021年/同書は昭和36年発行の周船寺村史を踏襲している)では周船寺を西町(現在の周船寺1丁目)・中町(同2丁目)・東町(同3丁目)としています。確かに周船寺東は3丁目と大字周船寺域から、周船寺西は1丁目から出てきました。そうすると周船寺中名義の九電バッジもあったような気がしますが、駅前の2丁目は発展がいちじるしく、2丁目から目ぼしい建物を見つけられません。 余計なことですが、北九州鐡道の全線(博多~東唐津)開通及び周船寺駅の新設は、上記の通り大正14(1925)年のことですが、福岡県立図書館が公開する福岡県の近代地図から福岡県管内図の一番古い明治22年で見ると、すでに北九州鐡道(のちの筑肥線)が描きこまれています。 これには大正13(1924)に開業した九州鉄道 福岡~久留米線(のちの西鉄 福岡大牟田線)も描きこまれており、単に参考のようです。明治35年の福岡県新地図には当然ながら両線とも描かれていません。 |

||

| 松木天神社(伊覩神社)「産神なり」。 | ||

| |

|

|

| 周船寺西は西区周船寺1丁目から | ||

| 周船寺東は複数枚見つけたのですが、周船寺西は道を挟んだらもう糸島市高田という、ぎりぎり周船寺の西端から1枚だけ見つかりました。 | ||

| |

|

|

| 飯氏は西区飯氏から | 同じく飯氏から | |

| 筑前國續風土記拾遺の怡土郡飯氏村欄には村内に「○薬師堂 吉祥寺跡 ○観音堂二宇 蓮華寺 正善寺跡 ○大日堂」と5つの仏堂の記載がありますが、薬師堂は飯氏公園横の飯氏149に、蓮華寺跡の観音堂は飯氏359に、大日堂は飯氏683にあります。もう一宇観音堂が大日堂のそばにありますが、これが正善寺跡になるのでしょうか? | ||

| 拾遺には三郎天子社(飯石神社/西区飯氏294)「産神なり」と書かれています。 | ||

| |

|

|

| 千里は西区千里から | 同じく千里から | |

| 筑前國續風土記拾遺の怡土郡千里村欄には「初めは飯氏村に属する。」となっています。今昔マップから福岡南西部 大正15年測図 昭和4.10.30発行で見た周船寺村大字千里・宇田川原。 | ||

| 拾遺には「産神は高祖神社(糸島市高祖1240)なり」、三社宮(西区千里557)が「産神に比(たぐ)せり。」とされています。 | ||

| |

|

|

| 宇田川原は西区宇田川原から | 同じく宇田川原から | |

| 筑前國續風土記拾遺の怡土郡宇田川原村欄には「慶長郷村帳には高祖村(糸島市高祖)の内とあり。」となっています。今昔マップから福岡南西部 大正15年測図 昭和4.10.30発行で見た周船寺村大字千里・宇田川原。 | ||

| 拾遺には「宇田大明神社(宇多神社/西区宇田川原180-1) 産神なり。宇多天皇を祭れり。」とされています。 | ||

| |

|

|

| 草場は西区草場から | ||

| 筑前国續風土記拾遺の志摩郡草場村欄には「四面山岳つらなれてそのふところの中にある孤村なり」とされています。東は今津との間に柑子岳、西は糸島市との間に天ヶ岳、南北も丘に囲まれて盆地となっています。 前原営業所のうち、福岡市内は040番台までの若い頭番ですが、草場だけが069を付されています。その間の数字はたぶん現糸島市内の街に付されているのだろうと思いますが、このホームページは福岡市の地名をテーマとしていますので、今後糸島市部を探すのかは逡巡中です。 |

||

| 拾遺には白木大明神社(白木神社/西区草場126-1)「産神なり。」 | ||

|

|