尼港の守備隊と居留民の惨事は、やがて国内の人々の知るところとなる。当時を東京朝日新聞の見出しで追ってみたい。

まず、1920(大正9)年3月20日付、「日露軍衝突 ニコラエフスク」「三月十四日ハバロフスク革命軍司令部より山田旅団長への通報によれば・・・」と、事件の発生を小さく伝えている。

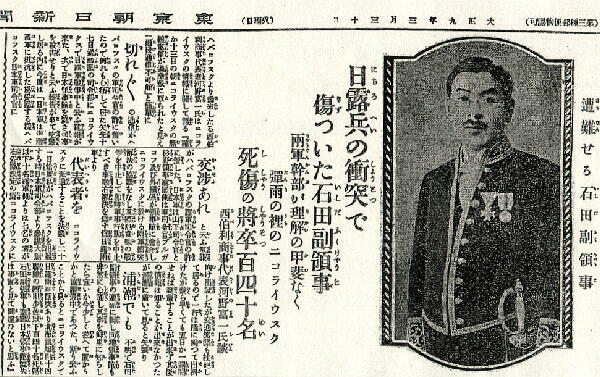

次に同30日の2面に「日露軍大衝突 日本領事館焼かれる 石田副領事生死不明」。同く2面に「事態急変か 直接通信依然途絶」。さらに5面に石田副領事の写真入りで事件を大きく伝えている。

|

石田副領事遭難を伝える記事

|

|

|

東京朝日新聞(大正9年3月30日付)5面

|

しかし、(マスコミも想像することさえ出来なかったのであろう)最初はどうも居留民が虐殺されたことまでは伝わらず、単に守備隊と領事館の状況を伝えるに留まっている。

それはそうであろう。通常、軍隊同士が衝突しても、非戦闘員である居留民は国際法によって保護されている。例えば流れ弾や砲弾で犠牲になるとか、いきり立った敵軍兵士にスパイ扱いを受けて殺される等で数人の死者が出ることはあったにしても、日本人だからという理由だけで、女性・子供までが全員虐殺されるとは想像も出来ないはずだ。相手がまともならば。

そして、この時点ではまだ「尼港」という漢字の割り当てもなかったようである。ほとんどの国民はそんな極限の地に、日本人が多数住んでいるなどということは想像できなかったであろう。

4月2日になって「日露両軍衝突詳報 日本兵百三十人俘虜」と、ほぼ守備隊の動向に対しては正確な情報が載るが、翌3日には「日本軍死守説」が載り、新聞も情報が錯綜している。

その後、少しずつ情報の密度が濃くなり、26日には「尼港事件責任 露国の責任を問ふと同時に当局の説明を求める」との責任論が登場する。翌27日には「尼港虐殺状況」という記事が載る。

5月に入ると、尼港派遣隊の状況を伝える記事になる。居留民の全滅はこの時期になってもまだ伝わっていない。

6月3日に尼港派遣隊はニコラエフスクに上陸するが、8日になって陸軍・海軍はニコラエフスクの状況を発表した。「壮烈我軍の最後 海軍省公表」「全滅せる大隊 陸軍省発表」

13日には、北部沿海州派遣隊に同行してニコラエフスク入りした馬場特派員の現地報告(7日発)が、朝日新聞の5面のほぼ一面を埋めている。

「血の海、屍の山を踏んで大虐殺の尼港を実査す 幽閉邦人が死に面して獄壁に刻せる絶筆 黒龍江に投ぜられし五千の死体」

新聞は尼港の惨事を詳報するが、世論はあまり盛り上がらなかったようで、14日には後藤新平の「惨虐の尼港事件に何故世論は起こらぬか どうでもいいと云うのか」との記事が載る。これはどうも国民が、居留民が全滅させられたことに無関心だったわけではなくて、情報が小出しになってしまったために、世論が爆発する機会がなかったのではないだろうか?

当時、議会は与党の政友会と、野党の憲政会がしのぎを削っていたが、憲政会はここを政府の攻めどころとみた。15日には「尼港事件を招いたのは政府のシベリア政策である。」と断定した。

このころから、国内では各団体の追悼会・責任追及大会が開かれ出す。

16日には「尼港同胞の遭難に決起して先づ対露同盟が」問責大会を浅草駒方劇場で開く。翌17日には大隈重信が会長を務める帝国軍人後援会が、築地本願寺に於いて尼港殉難者追悼会を開いた。

18日の国民新聞には、石田虎松副領事の遺子(長女)芳子(12歳/就学のため単身国内に帰ってきていた)の、「敵(かたき)を討ってください」という詩が掲載される。

「寒いゝシベリヤの、ニコラエフスク

三年前の今頃は、あたしもそこに居りました

お父様とお母様と、妹の綾ちゃんと

お父様もお母様も、綾ちゃんも赤ちゃんも

みんな殺されてしまひました

仲のよかつたお友達も

近所に住んでたおばさんも、小父さん達も

誰も彼もみんな殺されてしまひました

敵を討つてください どうか敵を討つて下さい

そしてうらみを晴らしてやつて下さい

もしも此のうらみが晴れなかつたら

殺された人達は死んでも死ねないでせう」

その18日、田中義一陸軍大臣と加藤友三郎海軍大臣が原首相に進退伺いを提出した。両大臣の辞職は政府の責任を認めることであり、内閣総辞職を避けられない。原は進退伺いを沼津御用邸で静養中の天皇に奉呈するが、同時に却下してもらった。

24日には両議院の尼港殉難者追悼会が開かれ、水戸(第二連隊駐屯地)では上原参謀長・田中陸相も参加して「尼港戦死者及び西伯利出征戦病死者招魂祭」が開かれた。

26日には浅草本願寺で石田虎松在尼港副領事一家の葬儀が、遺児の芳子を喪主として開かれ、多くの弔問客が訪れた。

29日の臨時国会召集を前に、28日原首相は尼港問題処分案を閣議に諮って了承された。

その内容は、

○樺太のアレクサンドロフスクを半永久的に占領する。

○ニコラエフスクは冬季の維持が困難なので、氷結前に引き上げて、必要があれば解氷後

に再進出する。

○チタ方面(ザバイカル州)からはなるべく速やかに撤兵する

○ウラジオストクおよびハバロフスクに相当数の軍隊を駐留させる

29日、第四十三回臨時帝国議会が召集されると、野党は尼港事件をもって政府を攻撃し、議会はさながら尼港国会となって行った。

マスコミの責任の矛先は、まずはロシアに向けられた。ニコラエフスクを占領してしまえと。ところがニコラエフスクが極寒の地で、占領に値しないし、占領しても冬季の維持が難しいことがわかり、さらにトリャピーチン一味が正規軍でなく、レーニン政府にも責任の持っていきようがないことがわかってくると、責任は軍部・政府に向けられた。

守備隊の全滅は軍隊である以上(徴兵された者がほとんどなのだが)仕方ないとしても、市民の大虐殺を招いたのは軍・政府の責任ではないかと。

ニコラエフスクの居留民を守る責任は、第十四師団第二連隊第三大隊が負うべきであり、まずは石川(陸)隊長が負うべきだろうが、戦死してしまっている。さらに石川隊長よりも大きな責任を連隊長が、さらに大きな責任を旅団長が、そして最終的には師団長が負うべきであろう。

陸軍としては、浦潮派遣軍司令官の大井中将が、そして上原勇作参謀総長が、政府としては田中義一陸相が、そして内田康哉外務大臣が(外務省は1月に石田副領事から、治安悪化による居留民引き揚げの可否を問う電報を受け取っていたが、無視していた。)、そして最終的な責任は首相の原敬が負うべきであろう。

7月に入り4日には、東京・京都で「内閣弾劾演説会」が開かれ、多くの市民が参加した。

10日は憲政会・国民党の野党による内閣不信任案が上程されたが、数に勝る与党にあっさりと否決された。

内閣も陸軍も誰も表立って責任を取らなかったため、この問題は後を引き、マスコミ・野党・市民はいつまでも政府攻撃の材料とした。

内閣や陸軍(参謀本部)は批判に対していつでも反論できる立場にあったが、現地の浦潮派遣軍・第十四師団長・第二十七旅団長・第二連隊長は、批判に対して沈黙を守るしかなかった。

そして白水は、世間から悲劇の中将と呼ばれるようになる。

「悲劇」という言葉は、自らが主体的に起こした不幸に対して使われる言葉ではない。避けようのない運命に翻弄された人に対してのみ使われる言葉である。

白水は第十四師団長として、どういう処置を取っていればこの惨劇を防げたのであろうか?

まず、トリャピーチン率いるニコラエフスク地区赤軍が、他の地区の赤軍と違って、こんな無法な連中だということがわかっていれば、対処の仕方も変わったであろう。しかし、白水にはもちろん、トリャピーチンを任命したハバロフスク政府も、トリャピーチン一味の無法性や残虐さを知る由もなかった。

ハバロフスクから1,000kmも離れたニコラエフスクの守備隊を孤立させたことも、十四師団上層部の責任かも知れない。途中の街にも守備兵を配備していれば、尼港守備隊から変事を伝える報があった時に応援を送れただろう。しかし、限られた人数で広大な黒龍州・沿海州に展開していた十四師団には、鉄道沿線でなく(黒龍江の水運も警備対象ではあったが)、日本人居留民のいない小さな町々に守備隊を割く余裕はなかった。そもそも十四師団の配備体制は第十二師団から引き継いだものであった。

ところで、浦潮派遣軍は飛行機を持っていた。当時の飛行機は戦闘機ではないので、それが数機飛んだところで、尼港派遣隊の掩護をすることはできなかったであろうが、状況偵察やトリャピーチン一味への威嚇としては十分効果があったであろう。しかし一度もそういう話は出なかった。これは単純にハバロフスクから往復2,000kmの航続距離を飛ぶだけの性能がなかったのであろうし、-40℃の環境で(上空はもっと寒かっただろう)飛ばせる代物ではなかったのかもしれない。(飛行場自体は空き地をちょっと均せば離発着できた。)

トリャピーチン一味側の事情でいえば、彼らはニコラエフスク占領後、自国民である有産階級への略奪・虐殺を繰り返した。もちろん他地域でもこのような問題は多少起きていたが、略奪したものをほとんど私してしまい、裁判もなく拷問する彼らは特別であった。解氷期を迎えれば日本軍の援軍が押し寄せることはわかりきったことであり、そうすれば自分達の行動が全世界に出てしまう。

トリャピーチンはかなり早い時期から、解氷期を迎える前に守備隊・居留民そしてニコラエフスク市民を皆殺し、ニコラエフスクを焼け野原にして、全ての証拠を隠滅して逃げることを決めていたのではないだろうか?

白水にはこの尼港事件を読んだ詩もある。

尼 港

孤 城 草 木 転 凄 惨 千 里 風 醒 尼 港 難

高 迸 日 東 男 児 血 北 辰 星 下 剣 光 寒

尼港

孤城草木うたた凄惨 千里風醒ます尼港の難

高く迸(とばし)る日東(日本)男児の血 北辰星下剣光寒し

|

乃木の「金州城」と一・二句目はほぼ一緒である。

『山川草木転荒涼 十里風腥新戦場

征馬不前人不語 金州城外立夕陽』

白水は乃木のこの漢詩を当然知っていたはずであるが、これは乃木へのオマージュというよりも、乃木と同じ立場に立たされたときに、こうとしか言いようがなかったのだろう。そして初めてあの時の乃木の苦悩がわかったのかもしれない。

|