旅順要塞後略作戦

|

旅順攻略については、多くの資料・本が存在するのでどこまで書くべきか悩んでいる。「坂の上の雲」にほとんどのことが書いてあるので、同じことを同じように書いても仕方ない。そこで203高地に対する認識を「機密日露戦史」を中心に拾い、第七師団が旅順の戦列に加わるまでを時系列に並べてみたい。

まず、日露戦争勃発前から旅順攻撃に第三軍が取り掛かる前の陸軍及び第三軍の旅順要塞に対する認識の機密日露戦史による記載は、

(第三軍戦斗序列に関する経緯P161)

『現に三月上旬児玉《源太郎》部長は部長会議に示して曰く、旅順背面に竹柵を作らんとし、竹、縄等所要の材料を計算せしめたと述べ、真面目にその数量を開陳し、一座哄笑した事実がある。』

児玉総参謀長にしてこの有様だ。確かこの話も「坂の上の雲」に出てきて、「例え話として、竹矢来でも組んでおけばよいと言った」と書かれていたように記憶しているが、当初は本気で陸軍に於いて計算までしている。児玉の中に、自らが少佐として戦った西南戦争の記憶があり、旅順要塞を城山のようなものと思っていたのではというと言い過ぎだろうか。

(大本営と旅順に関する不準備の真相P196)

《第三軍が旅順戦域に入るまでの情報》『《参謀本部》第二部=《前略》防備は支那時代の旧式野塁に多少の散兵壕を増築せるのみ、永久築城なしと思う。』

『第三軍が攻囲線を成形したとき、攻城司令部や各高等司令部最良の望遠鏡によるも構築巧みに地形を利用し、前進陣地の攻撃に遭遇したような野戦築城に毛の生えたる位に思えた。』

以下、「第三軍・満州軍総司令部(第一・二・四軍含む)・大本営・海軍」に色分けした。

|

|

M37/6/6

|

第三軍遼東半島上陸・乃木大将昇進 |

|

6/16

|

旅順要塞司令官ステッセル(中将)に降伏勧告 ステッセルは拒絶 |

|

6/26

|

剣山の線を奪取(第一・十一師団) 死傷150名(ロシア軍側219名) |

|

7/2

|

第九師団を増加 |

|

7/3~5

|

ロ軍剣山へ逆襲 死傷205名(ロ軍戦死失踪636名) |

|

7/6

|

満州軍司令部東京を出発 |

|

7/11

|

東郷平八郎連合艦隊司令官(中将)から伊東祐亨軍令部長(大将)へ電報。

「大本営に対して旅順攻略を促進するよう」訴える。 |

| この電報を受けてすぐに陸海軍高級幕僚会議が開かれ、旅順要塞攻略促進を決定した。尚、船中の大山に代り井口省吾満州軍高級参謀(少将)が出席している。 |

|

7/18

|

大連にて児玉・伊地知方針会議 |

|

7/25~28

|

ロ軍前進陣地への攻撃・奪取 死傷2,836名(ロ軍1,395名) |

|

7/28

|

乃木より大山へ「8月末には要塞を攻略」との計画報告 |

|

7/30

|

徐家屯の戦い 死傷1,258名(ロ軍667名) |

|

7/30

|

井口・国司伍七満州軍参謀(大尉)・鋳方徳蔵大本営参謀(中佐)、山縣の「旅順攻略の一日も早きを要する」との希望を伝えるため宇品出航。 |

| 「坂の上の雲」では井口はこの時満州軍総司令部にいたと書いてあるが、前記の通り「事務と病気もありこの時まで大本営に毎日出勤していた」(機密日露戦史)となっている。 |

|

7/31

|

満州軍総司令部古家子到着 |

|

8/4

|

井口以下第三軍司令部着 |

|

8/7~9

|

大孤山・小孤山攻略。死傷1,218名(ロ軍死傷不明) |

|

8/16

|

旅順要塞へ非戦闘員の退去勧告と要塞守備軍に対する投降勧告

ステッセルは翌17日拒否 |

|

8/17

|

攻城砲展開 翌18日発射準備完了 |

|

8/19~24

|

第一回総攻撃。死傷15,860人(ロ軍死傷不明) |

旅順攻略に当たって海軍は「ほぼ無防備の203高地を取って欲しい。203高地さえ取れば旅順港内に閉塞する極東艦隊を大砲で打つことが出来る。」と第三軍司令部に申し入れるが、伊地知参謀長は「陸軍は表玄関から旅順を攻略する。」とし、203高地には一顧だにしない。

第一回旅順総攻撃で兵を消耗した(前記のごとく16,000人=ほぼ1個師団)第三軍は、大本営に補充を要求する。満州平野で膨大な敵と戦う第一・二軍も消耗が激しく補充を必要とした。

|

|

8/30

|

第三軍司令部において作戦会議。乃木の「敵は兵器弾丸の補充が出来ない。わが軍は弾薬少なきも補充できる。よって正攻がよい。」で作戦続行。 |

|

8/31

|

第三軍、正攻強襲併用の軍命令書を出す。 |

|

9/5

|

第三軍参謀長会議で星野金吾第一師団参謀長(大佐)が203高地攻めを提議、乃木の許可を受け「助攻」として203高地攻撃を決定。 |

|

9/中~下旬

|

児玉総参謀長旅順視察 |

|

9/14

|

二十八サンチ榴弾砲(以下<ニ十八>と表記)6門達子房身に到着 |

|

9/19

|

第二回総攻撃(22日まで) 死傷4,884人 |

|

9/22

|

<ニ十八>発射準備完了 |

|

9/27

|

第八師団天皇のご聖断を仰ぎ第二軍所属へ |

| それに納得できない第三軍は、執拗に大本営に対し「第七師団を旅順に送れ」と要求する。 |

|

9/30

|

王家甸子その他2ヶ所に備えられた<ニ十八>、椅子山・松樹山・二龍山・東鶏冠山等に向かい射撃。「敵を震撼せしめたのみならず、その命中の精確なるにはわが軍の将卒をして舌を巻かしめた。」 |

|

10/5

|

大本営<ニ十八>の6門追加を決定 |

|

10/18

|

鮫島重雄大本営付(樺太遠征軍司令官引当)(中将)「203高地に主軸を移すよう」説得のため大本営から派遣され東京を出発。 |

| 大本営は先に送った筑紫熊七中佐のみでは貫禄不足と見て、乃木と昵懇かつ、薩摩出身で伊地知の兄貴分と言える要塞司令官が本職の鮫島を派遣した。 |

| この頃、北方の第一・二軍と旅順の第三軍の間に、弾薬補給争闘に関する事件があったようだが、「機密日露戦史」には「口述に止(とど)め記述を省く」となっている。 |

|

10/26

|

総攻撃(11/1まで) 死傷3,830人(ロ軍死傷失踪4,532人) |

|

11/8

|

山縣・長岡参謀本部次長《少将》(以上陸軍)、伊東・伊集院五郎軍令部次長(中将)(以上海軍)の四者会議。9日午前1時頃、大山司令官宛打電。 |

|

11/10

|

午前3時頃、大山より返電(9日付)。以下意訳。

「203高地を攻撃するのが得策という意見もあるが、<ニ十八>がなかった頃はこの高地を獲って旅順港内を牽制する必要がなかった。この高地自らは旅順の死命を制するものではなかった。<ニ十八>を有する今は、港内を射撃する観測点に過ぎず、軍艦に対して<ニ十八>の威力は予想ほどにはない。203高地を占領していても結果は今と変らないだろう。しかし松樹山、二龍山への攻撃を遂行する助攻撃に203高地に向かうという第三軍の現在の計画を続行するのがよい。」

|

大山としては現場に自分がいない以上、第三軍に任せてこういうしかないのかもしれない。

さらに満州軍全体として見れば、旅順要塞を完全に潰しておかなければ第三軍はいつまでたっても北方に送れない。よって、第三回旅順総攻撃の直前まで、満州軍総司令部は第三軍の作戦を支持していた。

この返電で同時に「旅順が落ちればどの師団でも本国召還(予備軍)して構わないので、第七師団を第三軍に派遣するよう」大本営に要請している。

|

|

同日(11/10)

|

山縣が参内第七師団の第三軍入り御裁可を得る |

|

11/11

|

第三軍幕僚会議 攻撃目標変更せず(203高地へは向かわず)

大本営(山縣)と満州軍総司令部(大山)間の電報を知った第三軍は、直接山縣に打電「予定の二龍山、望台の線の攻撃を絶対に必要とす」。

乃木と東郷の間でも往復書簡、

東郷:「(旅順攻略を)早くやらないと艦艇修理のため封鎖を止めざる得ない。

そのために海軍砲を増加は如何?」

第三軍:「海軍砲を増加してもそれを置く地域はない」

さらに総司令部より「(あてずっぽうの)軍艦射撃に無駄弾を使うな」と打電。

第三軍より返電「海軍の陸戦重砲隊はその目的で派遣されている。効果がないのは知っているけれど、万一の僥倖(命中)と敵艦の修理妨害のため、海軍も失望するので止められない」

さらに児玉より返電「二兎を追うべからず、<ニ十八>は攻城用に使え」 |

|

11/12

|

総司令部より返電「<ニ十八>で撃っても、敵艦に命中沈没する、敵艦が港外出ざる得なくなる等の効果が、今日までの経験上ないから無駄である」 |

|

11/13

|

第三軍は事情説明のため白井二郎参謀(少佐)を総司令部に派遣。 |

この時総司令部に、第三回総攻撃の大要・第七師団を遊動予備とすることを報告している。

また、砲弾の要求をし、旅順が落ちれば第七師団をすぐに北上させる予定であるとしている。

敵艦射撃に関しては、「陸戦重砲隊・海軍砲の派遣、火薬爆薬の搬送等海軍のこれまでの援助に報いるためにも、海軍の希望を続けたい」としている。

|

|

11/14

|

午前中、御学問所にて御前会議。桂総理・山縣・伊東陸海軍大臣・伊集院・長岡。同日内容を大山に打電「203高地に向かうよう」暗示。 |

|

11/16

|

大山より返電「今日の状態に於いて旅順に対して取るべき処置は、前計画に従い、大決心を以って鋭意果敢に望台の高地を攻略し、旅順の死命を制せんとするにあり」 |

信じられないことに、この時まで第三軍は各師団ごとに独自に作戦計画・指揮していたが、幕僚会議を開き第三回総攻撃は統一されることになった。

しかし、さらに信じられないことに、新着の第七師団に戦功を横取りされると思い、第七師団到着前に第三回総攻撃を開始しようと企図していたらしい。

|

|

11/19

|

山縣より乃木に激励の打電 |

|

11/21

|

大山より第三軍に訓令 |

|

11/22

|

勅語を給う。乃木奉答 |

|

11/26

|

第三回旅順総攻撃開始 |

以上、ざっと時系列に並べて見た。尚、この戦闘での各死傷者の数も判明分だけ載せている。攻城戦である以上仕掛ける日本側に犠牲者数が多いのは仕方ないことであろう。

要するに、海軍は始めから203高地さえ取ればよいことに気づいていた。しかしそれは、陸軍と違い、極東艦隊さえ潰してしまえばよいということなのかもしれない。大本営も203高地を取ることの有効性をかなり早い時期から感じていた。後方にいて大局を見渡せたということもあるだろう。もちろんそれには後方(大本営)は戦争を、第三軍は戦闘をしていたという違いもあるだろう。

満州軍総司令部も第三軍も203高地を落とす意義を認めなかった。海軍と違い極東艦隊を潰しても、ステッセル率いる旅順要塞軍4万余を潰してしまわないと、第三軍はいつまでも旅順を包囲しておかねばならず、ロシア軍に比べ兵力不足の日本(満州)軍は、次の作戦に第三軍を使うことが出来ないからだろう。

しかし、第三軍の中にも203高地攻めの有効さに気づいた者が何名かいる。その代表的なのが第一師団の参謀長星野であろうし、星野が幕僚会議でそういう提言をできるということは、師団長の松本努本中将も同じ考えだったということだろう。

|

|

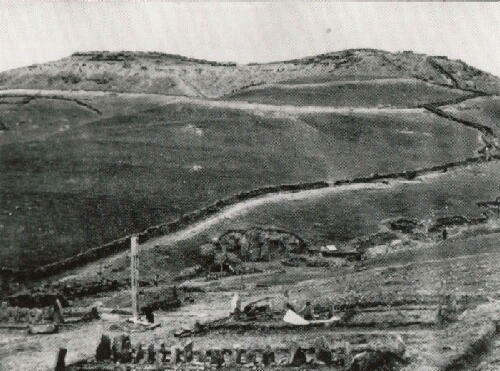

203高地(大本営写真班撮影)

|

|

|